Mughal Food Recipe Part V: খানা খানদানি-পর্ব ১৩, আশ্চর্য এক কুকবুক, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালে খানা-সফর ও ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মছবি

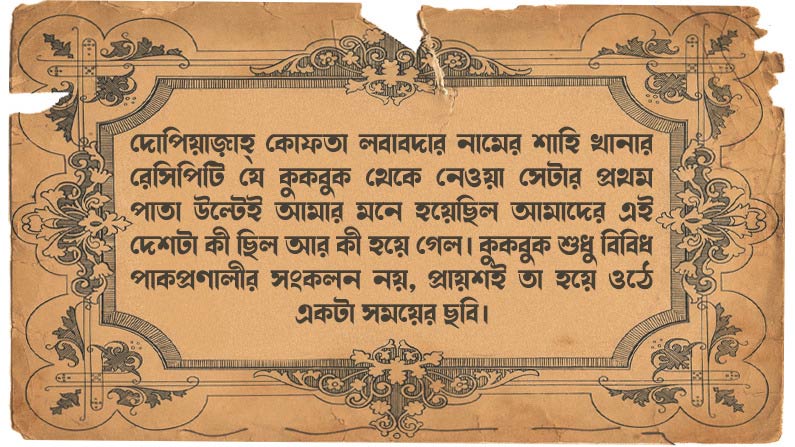

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম এই কারণেই যে, আজ আর কাল আমরা যে শাহি খানাটি রাঁধব ও যাক কিস্সা কাহিনি শুনব, সেই রেসিপিটি যে কুকবুক থেকে নেওয়া সেটার প্রথম পাতা উল্টেই আমার মনে হয়েছিল আমাদের এই দেশটা কী ছিল আর কী হয়ে গেল।

দোপিয়াজ়াহ্ কোফতা লবাবদার।

নীলাঞ্জন হাজরা: পর্ব ১৩

‘‘আমি কী খেয়েছি না খেয়েছি তা বহু বছর পরে কে জানতে চাইবে?’’ এই বলে ব্রিটেনের প্রয়াত রাজকুমারী ডায়ানা ব্রিটিশ রাজন্যের প্রত্যেকের প্রতিদিনের খানা-দানার তালিকা নথিবদ্ধ রাখার এক দীর্ঘকালীন প্রথা নিজের ক্ষেত্রে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত শেফ ড্যারেন ম্যাকগ্রেডি, নিজের দুরন্ত কেতাব ‘ইটিং রয়্যালি’-তে সে আক্ষেপ করেছেন। রাজকুমারী, আন্দাজ করতে পারি, ইতিহাসকারদের নানা যন্ত্রপাতির বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিফহাল ছিলেন না। এমন সব তালিকা থেকে বহু বছর পরে একজন ইতিহাসকার যে কী মণিমুক্তো খুঁড়ে বার করতে পারেন তা তাঁর কল্পনাতে আসেনি।

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম এই কারণেই যে, আজ আর কাল আমরা যে শাহি খানাটি রাঁধব ও যাক কিস্সা কাহিনি শুনব, সেই রেসিপিটি যে কুকবুক থেকে নেওয়া সেটার প্রথম পাতা উল্টেই আমার মনে হয়েছিল আমাদের এই দেশটা কী ছিল আর কী হয়ে গেল। কুকবুক শুধু বিবিধ পাকপ্রণালীর সংকলন নয়, প্রায়শই তা হয়ে ওঠে একটা সময়ের ছবি। আমার লেখা ‘কাবাব কিস্সা’ নামের বইতে আমি একথা লিখেছি, তবু পুনরাবৃত্তিতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তার আগে আসল রেসিপিটা এক ঝলক দেখে নেওয়া দরকার—

দোপিয়াজ়াহ্ কোফতা লবাবদার

মূল রেসিপি—

মাংস — সোয়া সের (১ কেজি. ৪৯.৫ গ্রাম)

ঘি — আধ সের (৪১৯.৮ গ্রাম)

দারুচিনি — ৪ মাশা (৪ গ্রাম)

লবঙ্গ, ছোটো এলাচ — ৩ মাশা (৩ গ্রাম)

পেঁয়াজ — আধ সের (৪১৯.৮ গ্রাম)

আদা— ৬ তোলা ৮ মাশা (১২৮ গ্রাম)

ধনে — আদার সমান

নুন — তারই সমান

এক সের মাংস বাদামের মাপের টুকরো করে ঘি আর পেঁয়াজ দিয়ে সাঁতলে নিন। তারপর তাকে ওপর নিচে করে নেড়ে নিলাম। অল্প পরে এক পোয়া মাংস কিমা করে ঘি আর পেঁয়াজ দিয়ে সাঁতলে নিলাম। তার মধ্যে নুন, ধনে আর জল দিয়ে দোপেঁয়াজি করে নিন। অল্প পরে এক তোলা ৮ মাশা কাঁচা কিমা এবং তার মধ্যে তার অর্ধেক চর্বি দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ আর আদা দিয়ে শিলে বেটে নিন। তারপর এক তোলা ৮ মাশা ময়দা দিয়ে গোটা কিমাটার কোফতা বানান। এবং সেগুলোকে ঘিতে ভেজে নিন। এবং টুকরোর দোপেঁয়াজির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। যখন কোফতাগুলো ঝোলে গুলে যাবে এবং একটুখানি লবাব থেকে গেল তখন মশলা দিয়ে চুলা থেকে তুলে নিন। এবং জ়াফরান জলে গুলে ঝোলে দিয়ে দিন।

(মূলে ওজন আলমগিরি শের হিসেবে বলা আছে ধরে নিয়ে আমি মেট্রিক পরিমাণ দিয়ে দিলাম।)

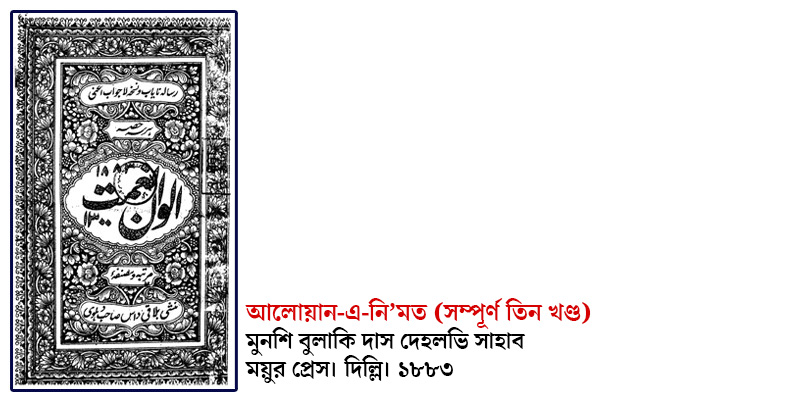

কেতাবের নাম আলোয়ান-এ-নি’মত। আক্ষরিক তরজমায় — হরেক কিসিমের সুখাদ্যের পসরা, কিংবা উপাদেয় পদাবলীর রঙ! এ বই ফারসিতে নয় উর্দুতে লেখা। এ বইয়ের তিনটি খণ্ড। এ বইয়ের প্রচ্ছদেই চোখে পড়বে — ‘‘এক দুর্লভ গ্রন্থ ও অতি সম্ভ্রান্তদের লাজবাব রেসিপি। আলোয়ান-এ-নি’মত ১৮৮৩। সম্পূর্ণ তিন খণ্ড।’’ লেখক মুনশি বুলাকি দাস দেহলভি। পরের পাতার ওপরে গোটা গোটা হরফে লেখা — ‘লেখকের বিশেষ অনুরোধ’। সে অনুরোধের একটি বাক্যে আমাদের ফিরতেই হবে, একটু পরে। এর পরের পাতায় ফের বইয়ের নাম, লেখকের নাম। আর লেখা — প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ। দিল্লির ময়ুর প্রেস থেকে ছাপা।

তার পরের পাতাতেই একেবারে ওপরেই ফের গোটা গোটা হরফে এক পরমাশ্চর্য উচ্চারণ — বিসমিল্লাহিররহমানরহিম! লিখছেন কে? মুনশি বুলাকি দাস! কেন এই হিন্দু লেখক আল্লার বন্দনা দিয়ে নিজের বই শুরু করছেন? বেশ কিছুদিন এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি। উত্তরের একটা আন্দাজ পেলাম বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় আল্লার বন্দনার ঠিক নিচে এক অনুচ্ছেদের একটি পৃথক বিভাগে লেখা এই বাক্য থেকে, ‘‘এই সব প্রণালী যে নীচে লেখা হল, তা এই বান্দার তৈরি নয়, আসলে তা একটি ফারসি পুস্তিকা এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য বই থেকে উর্দু ভাষায় তরজমা করা হয়েছে।’’ তা হলে দিল্লিবাসী (ওই যে— দেহলভি!) বুলাকি দাস লেখক নন, অনুবাদক ও সঙ্কলক।

গায়ে কাঁটা দিল। নিশ্চিত ভাবেই মূল কেতাবটির লেখক মুসলমান। আল্লার বন্দনা করে তিনি তাঁর কেতাব শুরু করেছেন। বহু, সম্ভবত দেড়শোরও বেশি, বছর পরে তার তরজমা করার সময় হিন্দু তরজমাকার সে বন্দনা রেখে দিয়েছেন সযত্নে। যদিও তিনি নিজেও লেখকের নামের হদিশ পাননি, পেলে দিতেন নিশ্চয়ই। এমনকী কোনও খণ্ডেরই প্রচ্ছদে এটি যে তরজমা, তার উল্লেখ নেই। কিন্তু মূল লেখকের ধর্মীয় ভাবাবেগটি অটুট রেখেছেন বুলাকি। সেটা মুসলমান শাসনের ভয়ে হতে পারে না। কারণ ১৮৮৩ সালে দিল্লিতে জাঁকিয়ে বসে গিয়েছে সর্বনেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেসিক শাসকেরা।

এটাই ছিল কম-সে-কম পাঁচ হাজার বছর প্রাচীন আমাদের সভ্যতার অতি স্বাভাবিক মর্মকথা। আজকের শাসককুল সে মর্মের ওপরেই এক অভূতপূর্ব হামলা শানাচ্ছে। বদলে দিতে চাইছে ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক চরিত্রটাই। উচ্চবর্ণ হিন্দুর কাছে যে খাবার গ্রহণযোগ্য নয়, তা রান্না করাই নিষিদ্ধ হচ্ছে। যদ্যপি, সে সব খানা হাজার বছর ধরে নানা ধর্মের, নানা সংস্কৃতির, নানা খাদ্যাভ্যাসের, নানা অঞ্চলের মানুষ খেয়ে আসছেন অতি স্বাভাবিক নিত্তনৈমিত্তিক জীবনধারণের অঙ্গ হিসেবেই। অথচ এই ২০২১-এর নভেম্বরে, ক’দিন আগে গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদ পুরসভা রাস্তার ধারে অস্থায়ী দোকান থেকে ডিম-সহ সমস্ত আমিষ খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমিষ খাবারের গন্ধ নাকে গিয়ে স্থানীয় হিন্দুরা নাকি বিচলিত হয়ে পড়ছেন— ওই যে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেছেন, না-না। আমিষ খাবার নিয়ে কোনও সমস্যা নেই তো! তবে ঠেলাগাড়ি ইত্যাদি রাখা-না-রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পুরোসভা, আমি কী করতে পারি বলুন! এই তঞ্চকতার বীজতলা আমার দেশ নয়, মুনশি বুলাকি দাস দেহলভির রঙীন খাদ্যপসরার দেশ আমার দেশ।

বুলাকির কাছেই ফিরি। আসলে আলোয়ানের তিন খণ্ড সম্ভবত একটি বইয়ের তরজমাও নয়। একাধিক কেতাবের। প্রশ্ন হল, তা হলে তিনি যে সব বইয়ের অনুবাদ করলেন সেগুলি কী-কী এবং কোন সময়ের? সঠিক জানার কোনও উপায় নেই। কিন্তু ফের একটা বিশ্বাসযোগ্য আন্দাজে পৌঁছনো যেতে পারে। এবার চলে যেতে হবে বইটির প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পৃষ্ঠায়। তার ওপরে বড়-বড় হরফে লেখা — ‘ইসলামি খানাদানা পাকানোর প্রণালী’। আর তার নীচে একটি ছোট্ট অনুচ্ছেদ জানাচ্ছে, ‘‘প্রথমেই লেখা হয়েছে সেই সব খানাদানার হাল হকিকত এবং প্রকরণ যা কিনা ‘সরকার-এ-ফলক একতদার গ়োফরান-পনাহ্ রিজ়ুয়ান দস্তগহ্ জ়িল্লে-সুবহানি জন্নত-আশিয়ান ফিরদৌস-মকান মুহিউদ্দিন অওরঙ্গজ়েব আলমগির বাদশাহ’-র বাবুর্চিখানায় এবং যাবতীয় নবাবদের ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাবুর্চিখানায় রান্না করা হত।’’ অতএব এ সিদ্ধান্ত টানা অসঙ্গত নয় যে এই বুলাকি দাসের বইটির প্রথম খণ্ডটি অন্তত আলোয়ান-এ-নি’মত নামের এক ফার্সি কেতাবের অনুবাদ। এবং আমার আন্দাজ মূল বই আলমগির বাদশাহর জমানাতেই রচিত কিংবা তার অল্প কিছু পরে, অন্তত মুঘল দাপট থাকতে-থাকতেই। আর আমার এ-ও আন্দাজ মূল বইয়ের লেখক মুঘল দরবারের খুব কাছের কেউ ছিলেন, যার ফলে যেমন তিনি আলমগিরের বাবুর্চিখানার পাকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তেমনি তিনি সম্রাটের সম্বোধনে তাঁর ঠিক সেই দীর্ঘ উপাধি ব্যবহার করছেন—শ্রদ্ধায় বা ভয়ে—যা দরবার শুরুর সময় হাঁক পেড়ে ঘোষণা করা হত।

উর্দু আলোয়ান খুললেই আমরা একটা জিনিসের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই—এ বই, মূলটি না হলেও উর্দু সঙ্কলনটি, নিঃসন্দেহে সপ্তদশ শতকের শাহজাহানের খাস মুঘলাই হেঁসেল ও ক্রম-গাঢ় হতে থাকা পশ্চিমী স্বাদে মেশা অব্যবহিত মুঘলোত্তর পাকোয়ানের মধ্যেকার সেতু, হিন্দুস্তানি-পাকিস্তানি-বাংলাদেশী খানাদানার আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব।

তার প্রথম ইঙ্গিত মিলে যায় প্রথম খণ্ডের একেবারে গোড়ায় ‘লেখকের বিশেষ অনুরোধ’ শিরোনামের অনুচ্ছেদের একটি মোক্ষম আবেদনে—‘‘এই তিন খণ্ডে লাল লঙ্কা ও নুনের যে পরিমাপ দেওয়া হয়েছে, তা সাহেবদের কাছে খুবই কম এবং কিছু লোকের কাছে খুবই বেশি। কাজেই অনুরোধ, যাঁরা যে পরিমাণ লঙ্কা ও নুন খান ঠিক ততটাই দিন।’’ ষোল কলা পূর্ণ হল, নুসখা-ই-শাহ জাহানি পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল শুধুমাত্র ‘ফিলফিল’, গোল মরিচ। এবার যুক্ত হল ‘মির্চ সুর্খ’, লাল লঙ্কা। পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে ভাস্কো-দা-গামা সাহেব যে-লঙ্কা ভারতে হাজির করলেন, আড়াইশো বছর পার করে তা হিন্দুস্তানি পাকোয়ানে পাকাপাকি জায়গা করে নিল! এক যদি না এই লঙ্কার ব্যাপারটা মুনশি বুলাকি দাস পরে প্রক্ষিপ্ত করে থাকেন। এ সন্দেহের একটা কারণ আছে — মির্চ সুর্খ, লাল লঙ্কা, কিন্তু আলোয়ানের প্রথম খণ্ড, যেটা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই খওয়ান-ই-আলোয়ান-ই-নিমত নামের একটি কেতাবের তরজমা, তার রেসিপিগুলির মূল অংশে দেওয়া সামগ্রীর তালিকায় একবারও উল্লিখিত নেই। যা আছে তা হলে, রান্না হয়ে গেলে ‘আন্দাজ মতো’ লাল লঙ্কা দেওয়ার কথা। চোদ্দ নম্বর পৃষ্ঠার ফুটনোটে পাচ্ছি — ‘মির্চ সুর্খ হরেক তরকিব-এ-মন্দরজ়া-সফিয়েহ্ মে বকদর খোয়াহিশ ডালেঁ’। ‘পরবর্তী পাতাগুলিতে দেওয়া হরেক রেসিপিতে নিজের ইচ্ছেমতো লাল লঙ্কা দিন।’। এর পর, পাতার পর পাতায় এই একই নির্দেশে পুনরাবৃত্তি পাচ্ছি। প্রশ্ন হল, এই অতিরিক্ত নির্দেশ বুলাকি দাসের যোগ করা কি না। যদি হয়, তা হলে পাতে লঙ্কা পড়ার তারিখটাকে আরও কিছু বছর পিছোতেই হয়। মানে মূল ফারসি কেতাবে দেওয়া গোল মরিচের বিকল্প হিসেবে লাল লঙ্কা যে দেওয়া যেতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছিল মূল কেতাব আর তার তরজমা, ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত সংকলনটির মাঝখানে কোনও এক সময়ে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের গোড়া ও উনবিংশ শতকের শেষের মাঝামাঝি।

আল্লামা আবু’ল ফজ়লের আইন-ই-আকবরির ‘বাদশাহি হেঁশেল’ অধ্যায় খুললেই দেখা যাবে এর বহু আগে মহামতি আকবর বাদশার জমানাতেই মানে ষোড়শ শতকেই দিল্লির বাদশাহি হেঁশেলে চাল আসছিল উত্তরপ্রদেশের বাহারাইচ বা মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র থেকে, ষাঁড়া হাঁস আসছিল কাশ্মীর থেকে, ঘি হরিয়ানার হিসার ফিরুজ়া থেকে— উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী। আর ভারত সরকারের সাম্প্রতিক তথ্য ঘাঁটলেই দেখা যাবে আজও গোলমরিচের অধিকাংশটাই হয় কেরালা, কর্ণাটকে। বাকিটা পশ্চিমবঙ্গে আর উত্তরপূর্ব ভারতে। কাজেই মুঘল হেঁশেলে এই কালো সোনাও নির্ঘাৎ আসছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। অথচ ততদিনে অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেতে ভরপুর লঙ্কা চাষের কথা মুঘল বাবুর্চিদের কাছে পৌঁছয়নি এ হতেই পারে না। কাজেই হ্যাঁ, লঙ্কা জিনিসটাকে তাঁরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষাই করছিলেন। বুলাকি দাস দক্ষ তরজমাকারের মতোই এই আধুনিক বিকল্পটির কথাও ফুটনোটে জুড়ে দিচ্ছিলেন।

বুলাকি দাসের আলোয়ানের প্রথম খণ্ডের আলমগির বাদশাহর হেঁশেলের পাকোয়ান থেকে দ্বিতীয় খণ্ডের ‘বড় বড় রাজা মহারাজাদের’ হেঁসেলের খানাদানা ও তার পাশাপাশি ‘গরিব-গুর্বোদের প্রত্যহ ব্যবহৃত’ খাদ্য হয়ে তৃতীয় খণ্ডে পৌঁছতে-পৌঁছতে আমরা দেখতে পাই হিন্দুস্তানি খাস-ও-আম পাকোয়ান অষ্টাদশ শতকের গোড়া, যখন সম্ভবত মূল আলোয়ান-এ-নি’মত লেখা, তা থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত, মানে যে বছর বুলাকি এই তরজমা-বইটি প্রকাশ করলেন, তার সফরে কী ভাবে বদলে গেল। এ এক অনবদ্য পাকোয়ানি সফর। তিনটি খণ্ড থেকে কয়েকটি বাছা-বাছা খানার উদাহরণ তুলে দিলে এই বদল কিছুটা মালুম চলতে পারে।

প্রথম খণ্ডের মূল খানার বিভাগগুলি এ রকম — নান, আশ (মানে ইরানি স্ট্যু), কালিয়েহ্, জ়ের বিরিয়ান, পুলাও, ইয়াখনি, কাবাব, হরিসেহ্ (পরিজ বলা যায়), খাগনা (ইরানি অমলেট), সামোসেহ্ (সিঙ্গাড়া), ডাল এবং খিচড়ি।

দ্বিতীয় খণ্ডে পাচ্ছি — নান, রুটি (হ্যাঁ রোটি নামেই), ডাল, কড়হি (গুরাটি, দক্ষিণ ভারতীয় সেই খাদ্য যার থেকে ইংরেজরা পেয়ে গেল ‘কারি’), কচুরি, পরান্ঠে (বাঙালিরা যে কী ভাবে পরোটা ব্যাপারটাকে তিন কোণা করে ফেলল, এটা আমি কোথাও পাইনি), কাবাব (সম্পূর্ণ নিরামিষ, যেমন — কাবাব মুঙ্গ, কাবাব বেসন, কাবাব দাল-মাশ (মাশ-কলাই যাকে বলে), কাবাব দহি, কাবাব মুলি, দোপিয়াজ়া (কিন্তু নিরামিষ — দোপিয়াজ়া বয়গন, দোপিয়াজ়া জ়মিন-কন্দ — কচুর দোপেঁয়াজি, দোপিয়াজ়া রাতালু — মিষ্টি আলুর / লাল আলুর দোপেঁয়াজি।), ভরতা-বাদনজান (বেগুন ভরতা), ভরতা-গুজরাতি, তরকারি ভিন্ডি মসালেদার, তরকারি আলু, তরকারি ব্যায়গন বিলায়তি, পকৌড়িয়াঁ, রায়তা, চাটনি।

আর তৃতীয় খণ্ড খুললেই চোখে পড়বে একের পর এক মলিগাটনি শোরবহ্ বা স্যুপ-এর রেসিপি, যা খাস অ্যাংলো ইন্ডিয়ান খানা, তারপর এ সব নামের খানা — স্কচ হেয়ার স্যুপ, ক্যারট স্যুপ, হাচপাচ স্যুপ (হচপচ স্যুপ), ইস্টু বিফ, কালর বিফ (বিফ কলার আর কি), মটন ইস্টেক, মটন চাপ (চাঁপ নয় কিন্তু, আসলে চপ), লাম চাপ (ল্যাম্ব চপ), খরগোশ বিলায়তি, মটর সব্জ় জুশ, আসপারাগাস জুশ, মটন পয়ি (মটন পাই), বিফ ইস্টেক, আমলট, অরেঞ্জ মামলট, লেমন পিক্ল, ইস্টু মাহি রোহু। কালিয়েহ্ মাহি রহু থেকে ইস্টু মাহি রহু — মৃত রুই মাছের এক দুরন্ত সাঁতার।

এত গেল যে আশ্চর্য কুকবুক থেকে এই লবাবদার খানার রেসিপি মিলেছে তার কথা। খানাটির নামও কম কিস্সার আকর নয়। সে কিস্সা শুনতে গেলে পড়তে হবে কালকের কিস্তি।

আলোয়ান-এ-নি’মত (সম্পূর্ণ তিন খণ্ড)

মুনশি বুলাকি দাস দেহলভি সাহাব

ময়ুর প্রেস। দিল্লি। ১৮৮৩

খানা-খানদানি প্রকাশিত হবে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে শনিবার-রবিবার। এই মাসে ৫টি সপ্তাহ।

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ- অভিজিৎ বিশ্বাস